Faisons une proposition hérétique : et si la théorie de l’Inconscient énoncée par Freud était juste dans ses mécanismes, mais fausses dans ses attendus ? Si le complexe conscient/inconscient ne répondait pas à une opposition réelle, qui serait davantage de type formulé/informulé ? Ce que l’on appelle Inconscient devrait alors être requalifié comme : toute pensée non exprimée par du langage, potentiellement rendue manifeste par sa formulation ultérieure. Notre vie mentale, alimentée de perception, de réminiscences, de manques, de projections fantasmatique, se passe fort bien de mots. Pensons-nous réellement avec des mots : « Quelle jolie fille ! » ? Si oui, cette formulation traduit-elle exactement les multiples registres de la pensée, les émotions plus ou moins vives, qui nous portent vers elle et l’accompagnent quelques instants ? Pensons-nous vraiment, ruminant dans un hamac en pleine forêt tropicale : « Je mangerais bien une pizza napolitaine ! », et si oui, est-ce la formulation qui la fait apparaître, ou le souvenir d’un goût, d’une odeur, la vision imaginée de câpres et d’anchois émergeant du fromage ? Il n’existerait pas, sinon dans le rêve, de mécanismes « inconscients » à proprement parler, et la proposition lacanienne selon laquelle l’Inconscient ne parle pas, mais s’exprime par symboles, disant littéralement ce que le langage élève au sens figuré, décrit précisément cette pensée, tout aussi consciente que l’autre, mais autrement plus autonome et difficile à maîtriser. Les lapsus trouveraient ainsi leur explication non dans l’affleurement d’une pensée inconsciente, mais dans le télescopage de deux ordres de pensée, l’une exprimée par le langage, l’autre simplement éprouvée simultanément par le locuteur, signe du brassage permanent des percepts, des concepts et des affects.

La distinction homme/animal ne passerait plus, dès lors, par le seul degré d’intelligence mobilisable dans la pensée, mais par la faculté de mise en mots et d’expression partagée que le langage humain rend possible. C’est le partage qui établirait la différence, non le fait de penser. Il serait alors impossible d’affirmer en toute assurance que le langage est la condition de la pensée, et que les animaux en seraient forcément dépourvus : ils en seraient pourvus à proportion de la complexité de leur milieu, de leur mode d’accès aux ressources, et de leur organisation sociale. Dire qu’un guépard est « programmé » pour capturer des gazelles, est à la fois vrai et faux, selon les échelles temporelles et la manière dont nous abordons cette question ; on constatera l’insuffisance du terme si l’on se demande à présent si les goélands sont « programmés » pour prospérer dans les décharges publiques et bouleverser la niche écologique qu’ils étaient supposés occuper.

Une évolution récente des recherches concernant le langage, la communication et la cognition, repose sur les avancées de la neurologie et de la neurobiologie. On savait, depuis Broca, qu’il existe des centres spécialisés dans la production du langage, situés dans l’hémisphère gauche du cerveau. Mais dans l’hémisphère droit réside d’autres capacités, non verbales : la capacité d’éprouver ce que l’on raconte, d’y associer du sens, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que nous disons nous parle. Trois approches vont dans la direction que nous souhaitons explorer : celle de Dan Sperber (1996) sur « la contagion des idées », qui repose sur l’hypothèse de Fodor (1986 [1983]) d’une modularité de la pensée ; l’étude de Jean-Louis Dessalles (2000) concernant les origines du langage, qui écarte la modularité mais entérine l’idée de fonctions spécialisées, tantôt complémentaires, tantôt redondantes, dans le traitement des perceptions ; les ouvrages du neurologue Dominique Laplane (2000 ; 2005) portant sur l’analyse de cas d’aphasie décrits par leurs patients eux-mêmes, qui l’amène à se rallier partiellement à un modèle modulaire de la conscience. En d'autres termes, ce qui semble logiquement impossible est possible de fait : entretenir des raisonnements complexes, poser des relations et organiser des classes de choses, se bercer de souvenirs, caresser des valeurs, tout cela, contrairement à ce qu’affirmait Cassirer, ne serait pas le résultat de « l’énergie vivante du langage », mais une étape préalable à la formulation langagière. Selon Dominique Laplane (2005 :38),

« Quand on dit que la pensée non verbale gouverne l’ensemble de la pensée qui comporte normalement le langage, on n’entend pas établir une hiérarchie de valeur entre les fonctions cérébrales. La pensée langagière est la seule complète. Ce qui se dégage, c’est que le module langagier ne peut que mettre en forme une pensée déjà en grande partie formée. (…) Tout le monde s’accorde à considérer que la langue est un code et que le langage est une fonction appelée à en user pour désigner les choses, visibles et invisibles (pensées, sentiments, etc.). Mais un code est fait pour encoder, c'est-à-dire pour inscrire dans une forme conventionnelle des éléments autour desquels une communauté veut communiquer. Or, à quoi peut se référer le langage ? Ou bien directement au monde extérieur, ou bien à nos pensées, qui incluent, bien sûr, notre façon de voir le monde extérieur. »

Ces trois approches tendent à démontrer que le langage est à la pensée ce que l’écrit est à l’oral : il fixe, écarte les zones de flou, dissipe les interprétations ambiguës, et surtout, communique la pensée. De même l’écrit fixe le sens, écarte les zones de flou, dissipe les interprétations ambiguës, sacrifiant ainsi l’éventail de sens produit par l’élocution, qui s’accompagne de signes visuels, d’un contexte, d’intonations spécifiques à toute situation d’interlocution. De la pensée à l’écriture se dérouleraient donc un processus d’appauvrissement ou de canalisation des représentations, motivé par les besoins de la communication. Les contenus et représentations mentales, pour être exprimables, devraient payer le prix de cette restriction au profit de leur intelligibilité à autrui. Les expressions faciales et gestuelles, à l’oral, et les écrits jouant sur la polysémie et les assonances, permettraient de compenser cet appauvrissement en redéployant le faisceau des interprétations possibles. Que les capacités des hémisphères droit, où s’élaborent les mondes représentationnel et émotionnel, et gauche, siège du langage articulé, aient coévolué, voilà qui ne fait guère de doute. En revanche, que cette coévolution soit déterminante et déterminée, et que les capacités de l’une n’aillent pas sans celles de l’autre, voilà qui est une autre question. En d’autres termes, que la condition d’une pensée complexe soit la capacité à exprimer verbalement un état émotionnel ou une « situation saillante » (Dessalles, 2000 : 175) est-elle l’unique corrélation qu’il nous soit possible d’établir ?

Nous ne pouvons arguer des recherches montrant que la catégorisation chez l’enfant survient avant la capacité langagière, ni à l’histoire d’Helen Keller suggérant qu’une situation d’isolement perceptif ne se traduit pas par l’inexistence d’un monde intérieur – en effet, on pourrait voir en cela le résultat de la phylogénèse humaine, où la coévolution se traduit par une potentialité exprimée ou non dans l’ontogenèse.

Cette objection nous oblige à considérer les choses sous un autre angle, en suggérant que la complexité des émotions et des catégorisations ne doit pas être indexée uniquement sur l’expression langagière, mais sur d’autres facteurs déterminants. On pourrait penser à d’autres formes d’expressions, telle l’expression artistique, que nous percevons bien pour ce qu’elle est : la manifestation d’un monde intérieur appréhendable de manière intuitive, aux contours flous mais qui communique une part d’émotion, sans que cette émotion, à aucun moment, puisse correspondre point par point à ce qui a été effectivement exprimé. Nous verrions alors s’ouvrir devant nous le monde de l’esthétique et de son rôle dans le monde animal, depuis les chants d’oiseaux ou les constructions aberrantes des oiseaux jardiniers, jusqu’au goût manifesté par certains éléphants ou chimpanzés à manier le pinceau, jusqu’au moment où ils estiment que le tableau est terminé (voir Lestel, in Prochiantz & Lestel, 2006).

Prenons l’exemple des catégories alimentaires. Les choix opérés par les groupes de chimpanzés en des lieux différents conditionnent l’ingéniosité technique qu’ils mettront à se procurer telle nourriture, et non telle autre qui leur serait pourtant accessible (Frédéric Joulian, séminaire EHESS, 2003). Ces catégorisations ou choix individuels, liés aux hasards de l’existence, peuvent être transmis ou non. On connaît le cas des mésanges ayant appris en peu de temps à ouvrir des capsules de lait par observation mutuelle, ou celui du tigre Gengis ayant inventé une méthode de chasse aquatique, imitée par d’autres tigres du parc de Ranthambore en Inde (Turner & Antón, 1997 : 170). On connaît également les variations comportementales des félins réputés solitaires qui peuvent, en cas de nécessité, s’associer et coopérer en fonction des nécessités de la chasse. Les bandes de lions mâles optent préférentiellement pour tel et tel type de proie (girafe, éléphanteau, ou buffle de Cafrerie) et ces choix auront de fortes implications pour l’organisation de la chasse en elle-même (Idem : 153-154). Bref, les comportements animaux ne sont pas seulement sujets à variations : ils manifestent de l’invention, et des capacités à tirer profit de l’expérience comme de la nouveauté ; l’ontogenèse est aussi une psychogenèse.

Quand on lit, sous la plume de Luc Ferry (1992 : 46) « l’animal est programmé par un code qui a nom ‘instinct’. Granivore ou carnivore, il ne peut s’émanciper de la règle naturelle qui régit ses comportements. Le déterminisme est en lui si puissant qu’il peut entraîner sa mort, là où une dose infinitésimale de liberté à l’égard de sa propre norme lui permettrait sans peine de survivre », on ne sait s’il faut rire, s’indigner ou répondre, car il suffit d’observer, et non de prétendre qu’il n’y a rien à voir, pour discerner la complexité du monde auquel nous avons affaire, et pour lequel il ne saurait exister de réponse définitive et tranchée. On sait par exemple que les lions mâles, s’ils ne participent pas à la chasse, sont prompts à réclamer leur part de l’animal abattu ; or, en cas de pénurie, ces mêmes mâles défendent aux femelles l’accès à la proie tant que les petits n’ont pas eu leur part, le lion lui-même leur cédant son tour, montrant ainsi qu’il évalue les situations et les priorités (Turner & Antón, 1997 : 155). Le cas intéressant d’un héron nous est rapporté par Darren Naish (site Tetrapod zoology, voir ci-contre) : les hérons cendrés sont des oiseaux aquatiques, qui se nourrissent principalement de poissons et de batraciens pêchés dans les étangs et les marais. Une fois la proie capturée, le héron doit assurer sa prise afin qu’elle ne retombe pas dans l’eau. Il peut donc la gober ou, si une manipulation est nécessaire, rejoindre la terre ferme pour éviter de la relâcher par mégarde. Or un héron, vivant en Hollande, s’est spécialisé dans la capture de lapins adultes ; la procédure entière était à revoir, et fut revue : le lapin, capturé sur la terre ferme, est amené à un point d’eau pour y être noyé, puis avalé. Pour y parvenir, sans exclure une démarche par essai/erreur, il faut bien que le héron ait compris la différence entre le système respiratoire d’un poisson ou amphibien et celui d’un mammifère pour accomplir ces gestes de chasse, qui furent plusieurs fois observé chez le même individu. Cela ne signifie pas forcément qu’il existerait là une pensée complexe ; cela témoigne, en revanche, qu’il y a une pensée forgée sur des représentations mentales, et une capacité d’invention assortie aux finalités visées.

Un autre exemple - qui pose également la question des sources et de la manière de les exploiter : il s’agit d’un film amateur que l’on peut consulter sur YouTube ou DailyMotion et qui met en scène des buffles, un crocodile et des lions. Le film dure approximativement cinq minutes : un troupeau de buffle avance en file clairsemée, et se dirige tout droit vers un groupe de lions au repos. En tête du troupeau viennent deux ou trois adultes, suivis par un petit bufflon, l’ensemble du troupeau devant compter une quarantaine d’individus. Les lions réagissent très vite, et quand la tête du troupeau n’est plus qu’à une dizaine de mètres, trois lionnes se lèvent et se précipitent sur le bufflon, qu’elles capturent. Débandade des buffles, qui disparaissent du champ de vision. Les lions poussent alors le petit vers la rivière, sans doute involontairement ; à peine est-il entré dans l’eau que les lions plongent à leur tour et tentent de le remonter ; un crocodile s’en empare à cet instant, et les lions doivent alors sortir de l’eau et conjuguer leurs efforts pour ramener le petit sur la rive ; le crocodile finit par lâcher prise. Enfin la bande de lion, réunie au complet, se met à table. Deux à trois minutes se sont écoulées. Mais le bufflon n’est toujours pas mort, et voilà que le troupeau de buffles, en rang serré, vient les entourer. Les lions les ignorent tout d’abord, mais les buffles, épaule contre épaule, ferment le cercle et commencent, timidement, à charger. Les lions résistent, les charges deviennent alors plus violentes, et finissent par des contacts recherchés, les buffles soulevant les lions récalcitrants, comme s’ils trouvaient progressivement du courage à s’affirmer. Les lions fuient les uns après les autres, le bufflon se relève, rejoint le troupeau, et celui-ci se disperse à nouveau. Ce film est sans coupure et sans retouche. Que s’est-il donc passé dans la tête des buffles pour qu’ils s’engagent ainsi dans une démarche collective inconnue à nos yeux ? Comment se sont-ils communiqué à la fois la décision de revenir en arrière et le courage de mener à bien leur projet ? Car l’intention ici ne peut être mise en cause, ou niée. Ce n’est pas au hasard d’un déplacement que s’élabore une stratégie collective, maladroite dans son accomplissement, mais qui finit par porter ses fruits. Car ce qui frappe davantage dans cet extrait de film, ce n’est pas tant la résolution des buffles, indémontrable en tant que telle. Ce qui tend à la démontrer, c’est précisément la timidité qui l’accompagne, comme si les buffles, en fin de compte, n’étaient pas très sûrs d’eux, de leur tactique, du résultat escompté. Après, c’est affaire de bagarre ; mais avant, il y a un monde qui nous échappe dans ses tenants et ses aboutissants.

Les exemples sont multiples. Mais on pourrait approfondir le champ de la réflexion en s’attaquant à ces termes au contour flou, dont l’usage se fait par défaut, alors que le signifiant est irréductible à un individu ou une situation donnés. Je pense à ce que nous appelons amour, amitié, et deuil. L’anthropologie, qui sait si bien se pencher sur des concepts sociaux tels le mariage, les funérailles, les alliances, rechigne à s’emparer de ces trois termes, car les émotions qu’ils recouvrent ne peuvent être éprouvées qu’intimement. On en laisse généralement l’étude aux psychologues et l’usage aux poètes, comme si seule une démarche esthétique était susceptible de correspondre à ce qui est éprouvé, ou de faire correspondre des mots, un ensemble d’images et représentations verbalisées, à ces domaines propres à l’émotion. On peut se pencher sur le traitement social de l’amour, de l’amitié, ou du deuil, dans leurs manifestations rituelles (marcher bras dessus bras dessous, aller boire un coup ensemble, assister à un enterrement), mais on n’ose guère s’aventurer au-delà, et questionner ces phénomènes qui sont pourtant au fondement même de l’organisation sociale : la vie de famille, les réseaux d’alliance et de coalition, l’attachement et l’affection qui se manifestent après la mort de quelqu’un et soulignent en creux l’importance d’un être au sein d’un groupe d’individus – une famille, une bande d’amis. Et c’est bien parce que ces trois phénomènes se situent en-deçà de la verbalisation qu’ils forment un socle pour toute nouvelle approche des comportements animaux sous l’angle anthropologique. Il n’est pas question ici de développer une étude sur le sujet, puisque mon intention est purement programmatique.

Mais je donnerai un exemple de notre moyen d’accès à des émotions éprouvées par des êtres différents, qui n’ont pas le même registre d’expression faciale que le nôtre et sont donc plus difficilement déchiffrable à nos yeux.

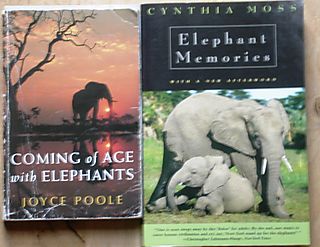

Il s’agit des éléphants, ou plutôt des troupes d’éléphants observés par Cynthia Moss et Joyce Poole dans le Parc National d’Amboseli au Kenya. Toutes deux rapportent des scènes similaires, ainsi de Moss (1988 : 270-271) :

« Unlike other animals, elephants recognize one of their own carcass or skeleton. Although they pay no attention to the remains of other species, they always react to the body of a dead elephant. (…) When they come upon an elephant carcass they stop and become quiet and yet tense in a different way from anything. First they reach their trunk toxard the body to smell it, and then (…) begin to touch the bones, sometimes lifting them and turning them with their trunks. They seem particularly interested in the head and tusks. They run their trunk tips along the tusks and lower jaw and feel in all the crevices and hollows in the skull. I would guess there are trying to recognize the individual. On one occasion I came upon the carcass of a young female who had been ill for weeks. Just when I found her, the EB family (…) came into the same clearing. They smelled and felt the carcass and began to kick at the ground around it, digging up the dirt and putting it on the body. A few others broke off branches and palm fronds and brought them back and placed them on the carcass.”

Poole (1996 : 157-158) rapporte quant à elle des cas d’éléphants appliquant ce traitement funéraire à des humains morts ou endormis.

Moss poursuit sa description en évoquant la scène suivante:

« Recently one of the big adult females (…) died and we collected her jaw after a few weeks and brought it to the camp. Three days later her family happened to be passing through camp and when they smelled the jaw they detoured from their path to inspect it. One individual stayed for a long time after the others had gone, repeatedly feeling and stroking the jaw and turning it with his foot and trunk. He was the dead elephant’s seven-year-old son, her youngest calf. I felt sure that he recognized it as his mother’s.”

Ces descriptions parlent d’elles-mêmes, et l’on comprend aisément qu’un discours behaviouriste n’eût pas su en rendre compte, et les eût probablement ignorées. J’ai placé en gras certains fragments afin de porter mon attention sur la manière dont Moss appréhende la scène et la restitue : son propos est émaillé d’affirmations de subjectivité telles que they seem, I would guess, I felt sure… Ces incises répétées traduisent bien entendu le fait qu’il est impossible, en l’état actuel de nos connaissances, de prétendre à un discours objectif portant sur la subjectivité d’un animal. Cela n’invalide nullement le discours ni sa portée scientifique, car Moss démontre par ses observations qu’une telle subjectivité existe, et que la lecture la plus plausible, étayée par l’ensemble des données réunies par les chercheurs d’Amboseli, est celle d’une conscience de la mort et de l’absence d’un être précis, manifestée par un trait comportemental particulier. Décrivant l’attitude d’une femelle ayant mis bas un éléphanteau mort-né, Moss comme Poole emploient le terme mourning, que l’on pourrait dire frappé d’anthropomorphisme. Mais employer un autre terme – il eût d’ailleurs fallut en forger un – que celui de « deuil » pour décrire une telle situation nous renvoie à la binarité lexicale proximité/amour dont la fonction première n’est pas de décrire mais « d’élargir le fossé », selon la formule de Midgley (1994 : 38). L’argumentation adoptée par Moss est parcimonieuse, et c’est par l’usage de termes anthropomorphes qu’elle parvient à rendre compte de scènes autrement indéchiffrables.

Cela nous amène à la proposition suivante : l’empathie du chercheur avec les êtres qu’il observe, loin d’être un obstacle à une juste compréhension des phénomènes, est une condition sine qua non du déchiffrement. Seule une approche intuitive, fondée sur une intimité gagnée par la patience et l’effort, est susceptible de produire un résultat sous les formes d’un savoir cumulatif. Cela vaut pour la pratique ethnologique sous sa forme participante, où la subjectivité de l’ethnologue, formellement évacuée dès l’introduction (lorsque, selon la tradition académique, sont décrites les conditions de terrain), est constamment réaffirmée par des je pense que, je suis persuadé que, il semble bien que, tout comme le fait Cynthia Moss. Exemplaire à cet égard est le chapitre introductif des Lances du crépuscule, de Philippe Descola (1993 :57), qui met en scène l’ethnologue face à des Jivaros dont il ne maîtrise pas encore la langue. S'il met l’accent sur le caractère incongru de la scène, l’auteur ne parvient toutefois pas à la rendre totalement opaque, puisqu’il ne cesse, bien évidemment, de déchiffrer ce qui l’entoure dans la mesure de ses moyens (et par l’éclairage rétrospectif de ses connaissances ultérieurement acquises) :

« Le regard attentif que nous portons sur nos hôtes nous est bien évidemment retourné avec constance et ce petit jeu d’observation réciproque connaît sa trêve à la tombée de la nuit. Les enfants, en particulier, cessent de nous espionner en commentant nos moindres faits et gestes par des chuchotements étouffés dans les rires. Ils sont pour l’heure trop occupés à chasser des grenouilles avec un petit tube de bambou muni d’un piston (…). On entend leurs hurlements de joie dans les taillis lorsqu’ils réussissent à atteindre une de leur cible. Senur leur crie « Attention aux serpents ! » puis grommelle (…) maudissant probablement leur inconscience face aux dangers de la forêt. (…) Sans doute fatigué par sa journée de chasse, Wajari ne paraît pas ce soir disposé à veiller. »

Il s’agit là bien sûr de procédés stylistiques visant à préparer le lecteur à un dévoilement progressif de l’univers des Ashuar. Mais on peut voir s’établir un mouvement de balancier entre interprétations clairement subjectives (probablement, sans doute, paraît) et d’autres, présentées comme des certitudes (bien évidemment ; nous espionner en commentant nos faits et gestes ; lorsqu’ils réussissent) alors qu’elles sont aussi le résultat d’un déchiffrement du même ordre. Comment l’ethnologue, découvrant un monde et un langage inconnus, peut-il affirmer que des hurlements sont « de joie », que des chuchotis concernent « ses faits et gestes », et que la chasse qui se déroule est une chasse à la grenouille, dont il décrit le procédé et les épisodes alors qu’il est supposé être assis devant un feu de camp ? On le comprend, la scène est « lisible » pour l’ethnologue, en dépit de ses limitations initiales, du simple fait qu’il connaît intuitivement le comportement enfantin, qu’il sait distinguer un ton agressif d’un cri de joie, un grommellement d’un ton fatigué, etc. Nous suggérons donc que l’approche intuitive est de fait une approche obligée dès lors que nous avons affaire à des êtres animés, doués de conscience et de subjectivité. Cette attitude va tellement de soi en anthropologie qu’on ne la relève même pas ; en revanche, on en fait un grief permanent aux études éthologiques qui font l’économie d’un double système lexical et parlent de tristesse lorsque c’est de tristesse qu’il s’agit, ou de deuil, de chagrin, d’amour, de haine, car une interprétation subjective est la seule qui permette de décrire des états subjectifs. C’est la familiarité avec un ou des individus d’une espèce animale donnée qui validera l’intuition que nous avons de ses sentiments et de ses intentions.

Considérons par exemple la scène suivante, cette fois tirée de l’ouvrage de Joyce Poole (1996: 156-157), co-équipière de Cynthia Moss :

“One of the ranch herders was out with the camels when he came upon a family of elephants. The matriarch charged and struck him with her trunk, breaking one of his legs. When the camels returned their boma that evening without their herder, the alarm was raised. Early the next morning, a team of trackers was sent out to search for the man. They found him propped up against a tree, a lone female elephant standing over him. The search party tried to frighten the female away, but she charged the men and chased them off. (…) Assuming that she was extremely dangerous, Colin [ranch manager] reluctantly prepared to shoot her. As he raised the rifle to fire, the injured man shouted for him to stop. Colin resorted to shooting over the elephant’s head, finally driving her away (…). The herder related that, after the elephant had struck him, she ‘realized’ that he could not walk and, using her trunk and front feet, had gently moved him several meters and propped him under the shade of a tree. There she stood guard over him through the afternoon, through the night, and into the next day. Her family left her behind, but she stayed on, occasionally touching him with her trunk.”

Nous nous trouvons devant un cas de figure similaire à celui que décrit Moss. Par un effet de miroir, l’empathie, ou l’intuition de ce qu’éprouve autrui, semble se trouver du côté de l’éléphante, qui protège l’homme qu’elle a blessé. Afin de pousser plus loin l’analyse de la scène, et en fonction de la convergence d’autres épisodes relatés, nous pouvons poser comme étant plausible que l’éléphante en question, face au dilemme de poursuivre son chemin avec sa troupe ou de rester au côté de sa victime, choisit cette dernière option. Pourquoi ? Parmi l’éventail de réponses possibles, depuis l’instinct maternel dévoyé jusqu’au sens de sa responsabilité envers l’homme diminué, il nous faudra opter pour celle qui s’intégrera le mieux dans un système social où la mort, la souffrance, la maladie, constituent des problèmes au sens philosophique du terme. Parler d’instinct à propos de l’ensevelissement partiel d’un cadavre équivaudrait à ne rien dire et à ne rien expliquer. Les deux scènes que nous citons à propos du comportement des éléphants forment système : considérées séparément, toute explication serait bonne à prendre, y compris la plus réductrice ; considérées ensemble, elles traduisent une cohérence dans l’attitude des éléphants vis-à-vis des êtres malades, morts ou blessés, attitude proche de la nôtre (du moins occasionnellement la nôtre).

Que prétendons-nous apporter ici ? Laplane (2005 : 38) rappelle que le langage est un code, et qu’à ce titre il sert à encoder des signifiés sous forme de signifiants, partant du principe que tout code nécessite un support. Comment appréhender des signifiants qui se manifestent par des attitudes, et non par un code langagier ? Le deuil est un exemple d’expérience vécue profondément qui ne trouve pas aisément d’expression, y compris chez les humains. L’objet – ou signifié – du deuil est un signifié qui ne se trouve plus dans la réalité. S'il persiste, c’est sous la forme de représentations mentales, avivées ou non par des signes extérieurs. Au niveau représentationnel, seul le signifié existe nécessairement. Le phénomène du deuil est particulier en ceci qu’on ne peut dire le manque, sinon sous forme de périphrases (« Voilà vingt ans que vous m’avez quitté, Madame, et les draps ne sont pas encore froid », écrit Pascal Quignard dans Tous les matins du monde). Mais ce manque est habité, peuplé d’images, de réminiscences, de gestes inaccomplis, d’intonations, d’éclats de voix, d’odeurs, de traces, d’objets. L’expérience la plus intense, la plus profonde que nous puissions avoir d’autrui, avec l’amour, et de notre être au monde. Car le manque nous dit que nous sommes à la fois entier et en état de carence, qui ne peut s’exprimer que par des paroles convenues (je l’aime, elle me manque, etc.). Il s’agit d’une expérience individuelle intense, et pourtant l’universalité du sentiment est connu, et est appréhendable intellectuellement : nous reconnaissons ainsi des manifestations de deuil chez autrui sans pour autant l’éprouver car il ne peut s’éprouver qu’intimement. Mais nous sommes aptes à compatir à plus ou moins haut degré. Voyant quelqu’un pleurer parce qu’il a perdu un proche, nous ne répondons pas « toute chair est mortelle » ; nous l’enlaçons et prononçons des mots de consolation qui valent par l’intonation que l’on y met.

En évoquant ainsi le deuil, la compassion, le sentiment protecteur vis-à-vis du plus faible, nous cherchons à souligner le fait que c’est en ces termes, empruntés à la psychologie empirique, que nous pouvons pénétrer l’attitude des éléphants décrits plus haut. Non qu’ils leur soient applicables en l’état ; ce que nous suggérons est que ce n’est qu’à partir d’un tel cadre qu’une démarche approfondie peut se déployer.

Les commentaires récents